আমাদের মহান ভাষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে—এমন কথা এ যাবৎ কউ বলেছেন কি না আমার জানা নেই। আমরা বরং জেনে ও মেনে এসেছি যে বাঙালির ভাষা-আন্দোলনেরই স্বাভাবিক পরিণতিতে এসেছে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধেরই প্রাপ্তি বাঙালির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র- বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পরও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যগুলো পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, সেই অসম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধকে সম্পূর্ণ করতে হবে- এ-রকম কথাবার্তা শোনা গেলেও ভাষা-আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে আমরা সকলেই বোধ হয় নিঃসংশয় ছিলাম।

এখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমারদের মুক্তিযুদ্ধ তো অসম্পূর্ণ রয়েছেই, ভাষা-আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে গেছে—এখনো যদি পুরোপুরি ব্যর্থ না-ও হয়ে থাকে, আমরা একে ব্যর্থ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি।

প্রথম আমার মনে এ-রকম ভাবনার উদ্রেক হয় ২০০২ সনের নভেম্বরে পত্রিকার পাতায় একটি খবর পাঠ করে। খবরটিতে বলা হয়েছিল—

“ক্যাডেট কলেজসমূহে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্যাডেট কলেজ পরিষদের সভায় ২০০৩ সাল থেকে ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে জাতীয় পাঠ্যক্রমের অধীনে ইংরেজি মাধ্যম প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকল ক্যাডেট কলেজে একই সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে।

এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষকে দির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” (জনকণ্ঠ ২৮ নভেম্বর, ২০০২)

২০০৩ সালেই জানলাম: কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে, দেশের সব ক্যোডেট কলেজে ইংরেজি মাধ্যম প্রবর্তন করা হয়ে গেছে এবং তাতে ‘অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা’-ও পূরণ হয়েছে নিশ্চয়।

ক্যাডেট কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরা অবশ্যই ভাগ্যবান; তবে এ রকম ভাগ্যবান হওয়ার কপাল নিয়ে যারা জন্মায়নি, তাদের যে কেবল কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই- এ-ও আমরা জেনে গিয়েছি।

দুই

আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান কাজটি কী? নিজের কাছেই এই প্রশ্নটি আমি করেছি। কিন্তু মনমতো উত্তর পাইনি। আজ মনে হচ্ছে, রাষ্ট্র বোধ হয় সারা দেশে কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান তৈরি করার দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং ‘কিছু সংখ্যক’ ভাগ্যবানের জন্য ‘অধিক সংখ্যক’কে অবশ্যই ভাগ্যহীন হতে হবে—এটি সম্ভবত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেই সত্যটিকে পোক্ত করে তোলার জন্যই কি দেশের ভাগ্যবানদের জন্য ভাগ্যের দরজা একেবারে হাট করে খুলে দেওয়া হলো?

২০০২ সালের ৫ ডিসেম্বর পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-

“ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি মাধ্যম চালুর পর সাধারণ শিক্ষায় বিভাজন সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হবে। একই সিলেবাসে সাধারণ ছাত্ররা পড়বে বাংলা মাধ্যমে এবং ক্যাডেটের ছেলেমেয়ে পড়বে ইংরেজি মাধ্যমে। এই পদক্ষেপের ফলে সরকারিভাবে শিক্ষার ত্রিমুখী ধারাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা কমিশন বা কমিটির রিপোর্টে একমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হলেও এতদিন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ইংলিশ মিডিয়াম ধারার মাধ্যমে শিক্ষায় এলিট শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ক্যাডেট কলেজের মাধ্যমে এলিট শ্রেণি তৈরির যে ধারা ছিল তা শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

… মূলত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে সমাজের বিত্তবান ও এলিট পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের প্রবেশাধিকার নেই। দেশে ক্যাডেট কলেজগুলো সাধারণ শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে এলিট শেণি তৈরি করছিল। পাবলিক পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্যাডেটের শিক্ষার্থীরা একই ধারায় পড়াশোনা ও প্রতিযোগিতা করত। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভারসাম্য ছিল। কিন্তু সরকারি এক সিদ্ধান্তে ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি মিডিয়াম চালু করার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্যাডেটের ছাত্রছাত্রীদের একটি দূরত্ব সৃষ্টি হবে। চাকরির বাজার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই বেশি সুযোগ পাবে। চাকরির বাজারে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বে?”

(জনকণ্ঠ ৫ ডিসেম্বর, ২০০২)

যদি বলি, ‘বাংলা মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবস্থান নড়বড়ে’ করে তোলার সচেতন উদ্দেশ্যেই এমনটি করা হয়েছে, তা হলে কি খুব ভুল বলা হবে? আমাদের রাষ্ট্র-বিধায়করা এ-ব্যাপারে কী বলবেন?

মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তো অবশ্যই রাষ্ট্র বিধায়কদের অন্তর্গত। রাষ্ট্রের নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব বহনের জন্যই তো আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যাঁর বা যাঁদের হাতে অর্পিত, তিনি বা তাঁরাই শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্বও পালন করবেন- এমনটিই আমরা এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের বক্তব্য শুনে আমাদের সে-বিশ্বাস একান্তই আহত হলো। বিশ্বাসই শুধু আহত হলো না, আমাদের রাষ্ট্রবিধায়কদের অসহায়তা দেখে মনে করুণাও সঞ্চার হলো। সংবাদপত্র পড়েই জেনেছি যে, আমাদের শিক্ষা-প্রতিমন্ত্রী একান্ত অসহায়ের মতোই বলে ফেলেছেন, “ক্যাডেট কলেজগুলো তাদের নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী চলে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাদের তেমন একটা সম্পর্ক নেই। তাই তাদের শিক্ষা কেমন হবে সে-ব্যাপারে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের তেমন কিছু করণীয় নেই।”

মনে প্রশ্ন জাগে: ক্যাডেট কলেজগুলো কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে? রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিকে তোয়াক্কা না করার অধিকারও কি তাদের আছে? ক্যাডেট কলেজগুলোর ব্যয় নির্বাহ করে কে? রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর ভর করেই কি ওই কুলীন প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চিকনাই বৃদ্ধি করেনি? তাই যদি হয়, তবে রাষ্ট্রের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের কিছুই করণীয় থাকবে না কেন? তাহলে কি একথাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ক্যাডেট কলেজের কর্তৃপক্ষ খোদ রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি শক্তিধর এবং সে-কারণেই কি ওই কলেজগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানের চেয়েও তাদের ‘নিজস্ব নিয়মনীতি’কে অনেক বড় করে তুলতে পারে?

এ-প্রশ্নের উত্তর কে বা কারা দিতে পারবেন, আমি জানি না। শিক্ষা-প্রতিমন্ত্রী তো জানিয়েই দিয়েছেন যে, ‘সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাদের [অর্থাৎ ক্যাডেট কলেজগুলোর] তেমন একটা সম্পর্ক নেই।’ তা হলে বোধ হয় ‘সাধারণ শিক্ষা’র বাইরে ‘অসাধারণ শিক্ষা’র এমন একটা নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা আছে যার খবর, এমন কি, শিক্ষা-মন্ত্রণালয়েরও অগোচরে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করাও নিশ্চই ধৃষ্টতা মাত্র।

তবে আমরা কিন্তু কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না যে আমাদের রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল আমাদের মতো সাধারণ মানুষের রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে এবং শহীদরে রক্ত দিয়েই লেখা হয়েছিল রাষ্ট্রটির সংবিধান। সে-সংবিধানে, স্বাভাবিকভাবেই, অসাধারণদের তরক্কির জন্য কোনো বিশেষ বিধান সংযুক্ত হয়নি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ-অসাধারণের কোনো বিভাজনকে স্বীকার করা হয়নি।

তা নাহলে কী হবে! রাষ্ট্রটি তো আর সাধারণের হাতে থাকেনি। সংবিধানে যা-ই লেখা থাকুক, রাষ্ট্রটির আসল মালিক-মোখতার হয়ে উঠেছে তারাই যারা ‘অসাধারণ’, যারা রাষ্ট্রের তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে তা শোধ করে না, লুটপাট করে যারা হয় লুটেরা ধনিক। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও এদের দাপট আজ বহুধা বিস্তৃত। প্রথমে এরা নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী অভিজাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বানিয়ে পৃথক ধরনের শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলেছে। এরই পরবর্তী ধাপে এরা ক্যাডেট কলেজগুলোতে ইংলিশ মিডিয়াম চালু করে পাকাপোক্ত এলিটতন্ত্র গড়ে তুলতে চাইছে। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে আটঘাট বেঁধে এরা অগ্রসর হচ্ছে। ‘গণতন্ত্র’ এদের মুখের বুলি মাত্র; আসল মতলব : বাংলাদেশটিকে নিজেদের মনমতো একটি এলিটতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। এলিট বা আশরাফদের এই মতলবকে পুরোপুরি কার্যকর করতে হলে নন-এলিট বা আতরাফদের ভাষাকেই আগে অকার্যকর করে তুলতে হবে। এ-কাজটিই আগে করতে চেয়েছিল এদেশে পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসকরা, এখন করতে চাইছে বাংলাদেশের স্বজাতীয় শাসকরাও।

ক্যাডেট কলেজ-ব্যবস্থা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়,তখন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ক্যাডেট কলেজের মাধ্যমে এলিট শ্রেণি তৈরি’র পাকিস্তানি উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে আমরা সেদিন সবাই অবহিত ছিলাম। সে কারেণই আমরা মানে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের আত্নসচেতন বাঙালিরা-ক্যাডেট কলেজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিলাম। সে-সময়ে সে প্রতিবাদ, স্বাভাবিকভাবেই, কোনো কাজে আসেনি। তখন থেকেই অবিশ্যি আমাদের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সম্পর্কে মোহভঙ্গের সূচনা হচ্ছিল, তাই ক্রমে ক্রমে আমরা স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ ধরনের কোনো বিশেষিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকবে না, শিক্ষা সুযোগের ব্যাপার না- থেকে হবে অধিকারের অন্তর্গত, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্যই থাকবে একমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা-এ রকমটিই আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু হায়, স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের এসব ভাবনা নিতান্তই অলস ও অসার বলে প্রতীয়মান হলো। ক্যাডেট কলেজগুলো তো থাকলই। অধিকন্তু ভাগ্যবানদের সন্তানদের জন্য অনেক অনেক বিশেষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল এখানে ওখানে। ভাগ্যবান আর ভাগ্যহীনদের ব্যবধানটা বড় বেশি দুস্তর হয়ে উঠল। আশরাফ আর আতরাফের সন্তানেরা একই ইস্কুলে একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করবে- কল্পনাতেও যেন এমনটি অসম্ভব ঠেকল। এ রকম কল্পনাকে আরো অসম্ভব করে তোলার জন্যই যেন ক্যাডেট কলেজে ইংলিশ মিডিয়াম প্রবর্তনের ঘোষণাটি দেওয়া হলো। বোঝা যাচ্ছে: এখন থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘সাধারণ’ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ ‘অসাধারণ’দের মধ্যে অন্য অনেক ব্যবধানের মতো স্পষ্ট হবে ভাষার ব্যবধানও। ইংরেজি-নবিশ সংখ্যালঘু অসাধারণই শাসন করে যাবে সংখ্যাগুরু সাধারণদের। এমনটিই হবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র ও স্বরূপ-প্রকৃতি।

তিন

অথচ, এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না। কারণ আমাদের আত্নসচেতন ও স্বাধিকার চেতন হওয়ার মূলে ছিল মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গভীর ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাই আমাদের সংগ্রামী করে তুলেছিল, ভাষার জন্য সংগ্রাম করতে করতেই আমরা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম।

কিন্তু আজকে একান্ত বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সংগ্রামের সব অর্জনই লুটেরারা লুট করে নিয়ে গেছে; শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, আমাদের ভাষা আন্দোলনই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সেই অসম্পূর্ণতার প্রমাণই বিধৃত দেখতে পাচ্ছি স্বাধীন বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ক্রমবর্ধমান/প্রসারের মধ্যে। আগে আশরাফদের নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের পয়সায় ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে হতো। এখন আর তেমনটি করার খুব বেশি প্রয়োজন তাঁদের নেই। কারণ তাঁদের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। এখন তাঁরা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও রাষ্ট্রের টাকায় পরিচালিত ক্যাডেট কলেজেই ইংরেজি মাধ্যম প্রবর্তন করিয়ে নিয়ে তাঁদের ‘দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ’ করতে পেরেছেন।

এভাবে ক্রমেই যদি বাংলাজানা সাধারণ নাগরিকের হাত থেকে রাষ্ট্রটির কর্তৃত্ব বেদখল হয়ে ইরেজি শিক্ষিত অসাধারণদের হাতে চলে যেতে থাকে, তখন অসম্পূর্ণ ভাষা আন্দোলনকে সম্পূর্ণ করার জন্য নতুন সংগ্রামে আমাদের নামতেই হবে। ভাষা আন্দোলনকে সম্পূর্ণতা দেওয়া ও এর ব্যর্থতাকে ‘অপনোদন করার মধ্য দিয়েই আমাদের নতুন মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হতে পারে, বাংলাদেশের সংবিধান-নির্ধারিত রাষ্ট্রের মালিকানা এলিট বা অসাধারণদের হাত থেকে সাধারণ জনগণের হাতে আসতে পারে।

ভাষা-আন্দোলনকে সম্পূর্ণতা দেওয়া বলতে অবশ্যই আমরা ইংরেজি ভাষা বিরোধী আন্দোলন বুঝব না। পাকিস্তানি জামানায় আমরা যে ভাষা আন্দোলন করেছিলাম তা-ও অবশ্যই ইরেজি-বিরোধী, কিংবা এমন কি উর্দু-বিরোধীও ছিল না। সেদিনকার পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার অহমিকাপূর্ণ দাবি উত্থাপন করেনি, তারা বরং চেয়েছে উর্দুসহ সকল ভাষার সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক। এরপর যখন বাঙালিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনো তারা ইংরেজি কিংবা পৃথিবীর যেকোনো ভাষার বিরোধিতা তো করেইনি,বরং পৃথিবীর সব ভাষার সম্পদে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক-এমনটিই কামনা করেছে। এ-রকম সাধারণ কামনাই তো ‘সাধারণ’ ও ‘অসাধারণ’ বাঙালিদের একই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল প্রথমে ভাষা-আন্দোলনের মিছিলে ও পরে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে।

কিন্তু এর পরই কি না ‘অসাধারণ’রা ‘সাধারণের’র থেকে আলাদা হয়ে গেল, অসাধারণরা ইংরেজির গদ্য ঘুরিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের গদির দখল চিরস্থাহী করে নেওয়ার পাঁয়তারা কষল, সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কাঁচকলা দেখালো। তাই, আবার পয়লা থেকে শুরু করা ছাড়া সাধারণের আর গতান্তর নেই। অর্থাৎ আবার তাদের মাতৃভাষার পুরো অধিকার কায়েমের জন্য আন্দোলন শুরু করতে হবে। আগের আন্দোলনটা ছিল বিভাষী ও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে। এবার আন্দোলনটা হবে যাদের বিরুদ্ধে তারা স্বদেশী ও স্বভাষী হয়েও বিদেশি ভাষার তীর ছুঁড়ে স্বদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সর্বপ্রকার অধিকার-বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অর্থ হলো ভাষা আন্দোলনের ব্যর্থতা দূরবীকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণতা সাধন। আগেরকার ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ দুটোই ছিল বিদেশীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালির জাতীয় সংগ্রাম। আর এবারের সংগ্রাম যেহেতু স্বদেশের স্বজাতীয়দের মধ্যকার ক্ষমতাবান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাবঞ্চিত সংখ্যাগুরুদের সংগ্রাম, তাই এটি হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রাম।

এই শ্রেণিসংগ্রামে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে। এই জয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, মাতৃভূমিটিও হবে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ও সার্বভৌম।

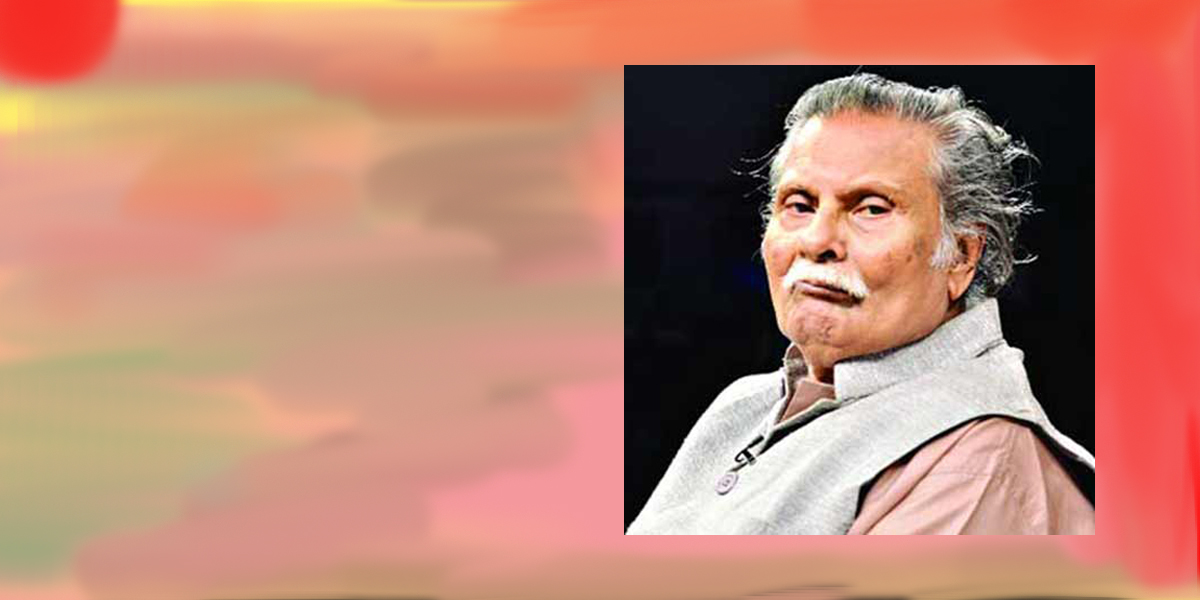

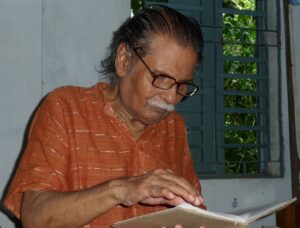

যতীন সরকার

শিক্ষবিদ, প্রবান্ধিক ও মার্কসীয় চিন্তক। জন্ম ১৮ আগস্ট ১৯৩৬ সাল নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার চন্দপাড়া গ্রামে। স্বাধীনতা পুরস্কারসহ পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বর্তমানে নেত্রকোনার নিজবাস ভবন ‘বানপ্রস্থ’তে অবসর যাপন করছেন। মোট প্রকাশিত বই প্রায় ৩৫টি। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে- সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা, পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন, পাকিস্তানের ভূত ভবিষ্যৎ, বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন ইত্যাদি।